在高中时我就十分喜爱《明日方舟》,特别是游戏中各具特色的角色,想做一款结合方舟角色与卡牌的游戏。这颗种子被带进了大学,在接触到了《幽港迷城》、《百闻牌》、《邪恶铭刻》、《海贼王卡牌对战(opcg)》等多款带有卡牌、角色元素的游戏后,我获得了灵感,开始尝试将这款游戏实现出来。

《明日方舟》是一款多角色塔防策略游戏。我十分享受用独特的角色组成队伍攻克难关的体验,但是也感到有点可惜:方舟的单个角色行为很少,个体被简化了。我希望我的游戏能让每个角色都更突出。

《幽港迷城》是一款优秀的卡牌战棋桌游,设计师进行了两个精准设计:由于卡牌依附于战棋,固定的卡牌很容易出现“用不上”的情况,所以每张卡牌都具有上下两部分,玩家可以组合两张卡牌形成一个行动;同时舍弃了抽牌,战斗开始直接让玩家获得自身角色的所有卡牌,用完以后以一定代价赎回,保证了卡牌足够好用。

《邪恶铭刻》是一款易上手的PVE卡牌对战游戏,双方可以在各自的4个位置放置怪物卡,怪物卡们互相攻击,如果自己对面的位置没有敌人则攻击对方玩家,直到将一方杀死。

《OPCG》是基于海贼王IP的集换式卡牌游戏,特征是玩家会逐渐获得名叫“咚”的费用卡,至多10张,而每张费用卡还可以在一个回合内赋予一个角色攻击力增长,避免玩家没牌可出费用浪费的情况。同时游戏还有颜色派系,在构筑卡组时只能携带跟自身领袖颜色相同的卡牌。

《百闻牌》是基于阴阳师IP的集换式卡牌游戏,由四个角色,每个角色8张牌组成卡组,进行对战。游戏中角色的死亡会直接导致卡牌无法使用,需要等待复活回合,对玩家进行较大的惩罚。这款游戏点出了角色卡牌与死亡机制结合的设计难点:卡牌使用与角色存活的耦合。

在搜集了灵感之后,我设定了初版的设计目标:要实现类似《幽港迷城》《百闻牌》的行动牌与角色组合机制;要保留原本方舟中从零开始、逐渐展开的策略;还要像邪恶铭刻一样地图简化。总结后的目标如下:

- 角色与行动卡结合

- 逐渐展开

- 地图简化

跟随这三个目标的指引,我制作了第一个版本:

玩家用5张角色牌,5张法术牌,和每个角色5张行动牌组成卡组。角色牌和法术牌在同一牌堆,而每个角色的行动都单独有一个牌堆,所以会有6个牌堆。组好卡组之后玩家就可以进行对决了。

地图3*8,每位玩家控制4行,目标是进入敌方底线攻击敌方指挥者。每回合玩家都可以在任意牌堆抽一张牌并使用卡牌。召唤角色后将角色牌放置在己方区域任意位置,之后每个回合每个角色都可以行动一次,可以是往前进一步,也可以是攻击一个范围里的敌人。

玩家还有两种资源,理智和源石感染。理智是自然增长的费用,而源石感染则是使用行动的限制。每个角色都有独立的感染程度,而使用部分卡牌会增加感染程度,达到7点后就属于重度感染,不能继续使用该角色的卡牌了。

这是一次比较直接的尝试:为了结合行动与角色,希望“总能用上行动卡”,我先将行动卡牌堆独立出来,确保玩家能抽到想要的卡;同时为行动卡添加了源石感染机制,保证在前期需要用卡时,总可以用上。在逐渐展开上,我采用了类似《炉石传说》的思路,让玩家逐步获取费用,并且抽取角色。最后在地图上模仿《邪恶铭刻》的同时参考方舟近战远程的设定,设计了多路攻防对碰。可惜的是这次尝试并不成功,产生了诸多问题:

问题1:缺少策略

游戏的主要策略内容是地图争夺,而这方面demo做的极为简单:堆一路就可以了。存在多列完全破坏了《邪恶铭刻》的基础逻辑,一方面多个远程角色与近战角色的堆叠收益远大于分散多路被逐个击破,另一方面“达到底线”的设计限制了玩家基本只能专注于1路。两者结合就变成了双方在一路上的战力大比拼,地图没有什么意义。

问题2:牌局僵化

“行动卡使用与角色存活的耦合”带来的危害也在游戏里体现了出来。由于抽牌机会稀缺,角色被击败带来的卡牌无法使用会给玩家过于严厉的惩罚;玩家为了避免这种惩罚,在感觉角色快要被击败时,都会选择不行动,避免进入敌方范围被击败。这样会产生双方都不行动,光抽牌等破局的僵化情况。

问题3:卡牌看脸

源石感染机制确实让玩家总可以用卡,但是对于前期来说,这就是用牌没有任何限制。抽到角色和强力卡牌的玩家可以迅速建立优势,可以说胜负的决定因素就是谁先抽到强力角色和强力卡牌。

问题4:牌堆冗余

每个玩家都会有6个牌堆,这样繁杂的设计存在优化空间。一方面,玩家看似有选择,实则就是抽最强角色的卡牌,其他牌堆都是摆设。另一方面,即使行动牌堆只有5张牌,玩家依然可能抽到不合适的牌,随机就变成了60分与90分之间的烂随机。

问题5:展开失控

玩家要从牌堆中抽取角色,然后才能让他们上场,这会让玩家的展开与回合数失去关联性。假若运气不好,没有抽到角色,就会干瞪眼

针对问题我也重新整理了目标:

- 角色行动结合——牌局变化

- 角色行动结合——卡牌易用

- 逐渐展开——展开与回合关联

- 简化牌堆冗余

- 降低运气成分

- 地图简化(?)

- 增加策略

从呈现的问题上看,我觉得我走错了:想学《邪恶铭刻》但是却完全破坏了逻辑,或许这就不是我该继续的方向。因此,我推翻重来,带着第一次demo的问题,制作了第二个版本。几次迭代以后,第二个版本更像是一个不错的方向了。

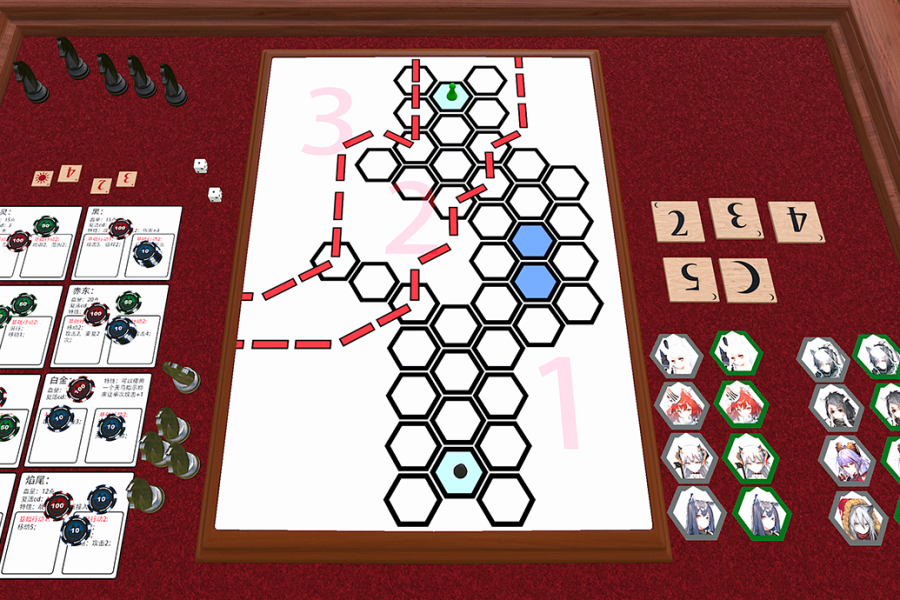

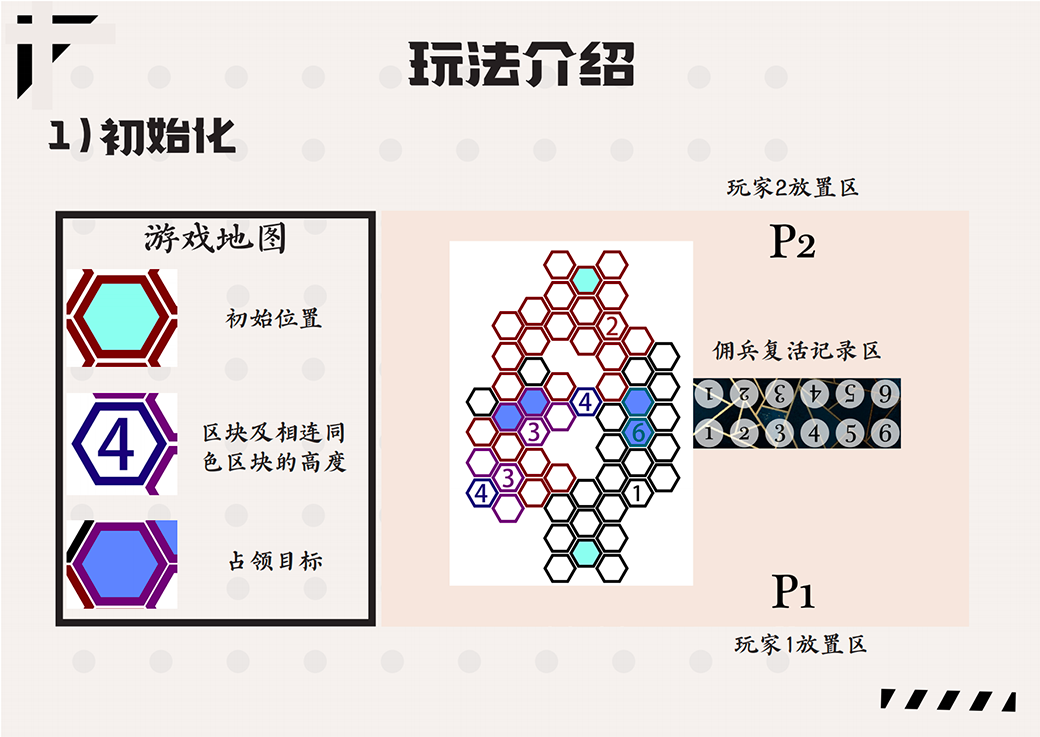

在制作第二个版本时,我修改了我的目标:不再学习《邪恶铭刻》,强调地图策略。因此这一版本的主要改动都围绕着新版本的地图。

- 简化 >> 增强地图策略

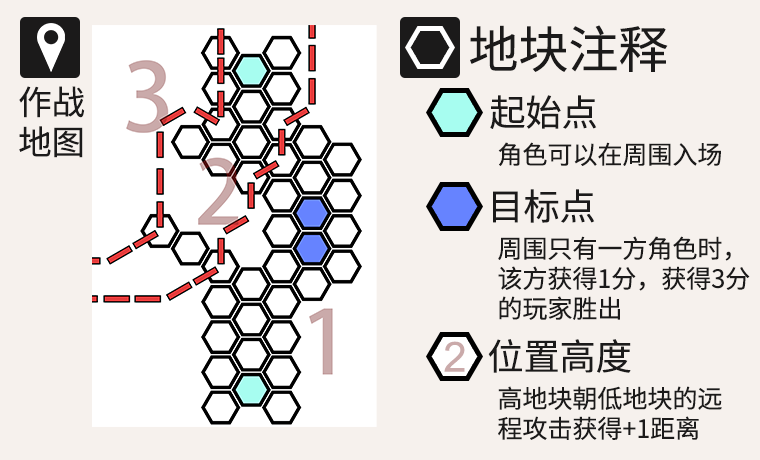

为了增加地图策略,我参考《幽港迷城》选择了用六边形构成地图。这样地块之间相对关系更加统一,方便玩家决策。

游戏的目标现在变成了占点,将敌对角色驱赶或击败都可以带来胜利,并且目标点在中场更容易达到。

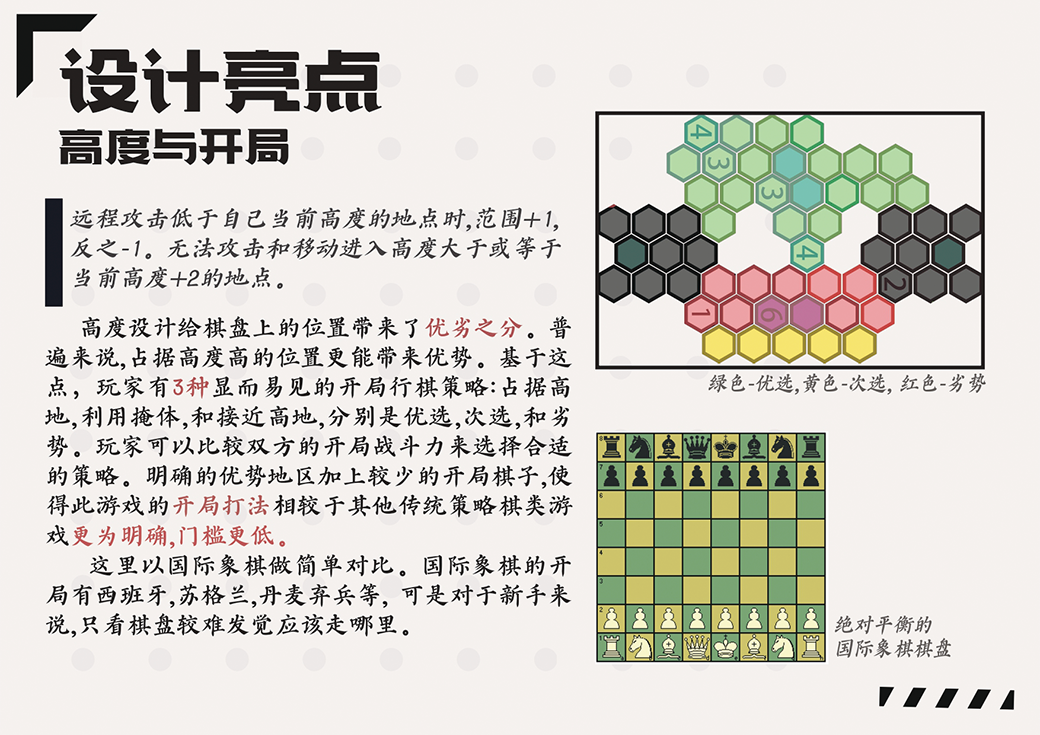

最后加入的高度机制是希望给玩家提供“优势点”。初始的棋盘空空如也,如果位置没有明显的优劣之分,玩家上手时会不知道去哪。

角色们现在会在固定的回合数加入战场,并且执行更加复杂的行动。这样不再像初版游戏一样需要抽取角色,更加稳定。一些轻型干员在第一,第二个回合就可以入场,重型干员则是需要等到第五回合。

行动设计上从《幽港迷城》获得灵感,让两个行动一个主要攻击,一个主要移动和辅助,玩家需要在两方面取舍。

最后卡组构成改成了一个小队6人,每人4张卡,总共24张卡。24张卡不再分牌堆而是有一个统一牌堆,并且都统一消耗费用。费用初始为1逐渐增长到5。

在测试后,我欣喜的发现游戏在策略性和整体性上好了不少。玩家的角色们逐渐入场,远程角色占领高地,近战角色绕着目标点伺机而动,较好的完成了地图策略和逐渐展开这两个目标。牌堆全部融合成了一个,也是完成了简化。这样就完成了3/7,看上去更像是一个可推进的demo。

- 逐渐展开——展开与回合关联

- 简化牌堆冗余

- 增加地图策略

但是,此版本依然存在不少问题,需要在之后的版本改进:

问题1:策略的过多与不足

过多方面,由于每个角色都有2个行动,6个角色就可以诞生出64种搭配,并且每一种都要和地图产生交互验证收益,玩家经常是陷入长考最后随便行动一下。不足方面,地图策略虽然存在但是较为单一,需要更多让玩家感受到意义又简单的决策。

问题2:牌局依然僵化

此版本依然存在此问题,玩家经常处于剑拔弩张但是互不前进的状态,造成的伤害大多也是不痛不痒的。此问题还会使游戏玩起来没有反馈:角色进行攻击时,如果没有击败对方,牌面就没有任何变化,只是对方多了几个扣血标识物。不过此版本中玩家的移动时不时会改变战局,给了我启发:位置可以是一个被不停改变的元素。

问题3:卡牌难用

耦合问题没有解决的前提下,又有抽卡的随机,又有费用的限制,使得卡牌极为难用,威胁到了游戏的根源。

问题4:前期看脸

卡牌难用的前提下,如果有玩家前期抽到了适合的卡牌,依然可以建立优势滚雪球。或许需要加大卡牌的获取来减少这种差距。

综合之后,当前目标如下

- 增加策略——增加简单、强反馈的策略

- 增加策略——减少回合选项

- 角色行动结合——牌局变化

- 角色行动结合——卡牌易用

- 降低运气成分

这些目标中,最为关键的就是卡牌易用性问题。这仿佛是一个悖论:如果卡牌抽上来就好用,那么这卡牌肯定得泛用;但是卡牌如果都泛用,那么都会是一些简单的没有特点的卡,对使用时机和位置没有要求。这样的卡牌组成的卡组是没有特点的,失去了卡牌“用信息产生特点”这个媒介意义,也就没有利用好卡牌这个媒介。又经过一段时间思考与测试,我最终得到了第三个版本。

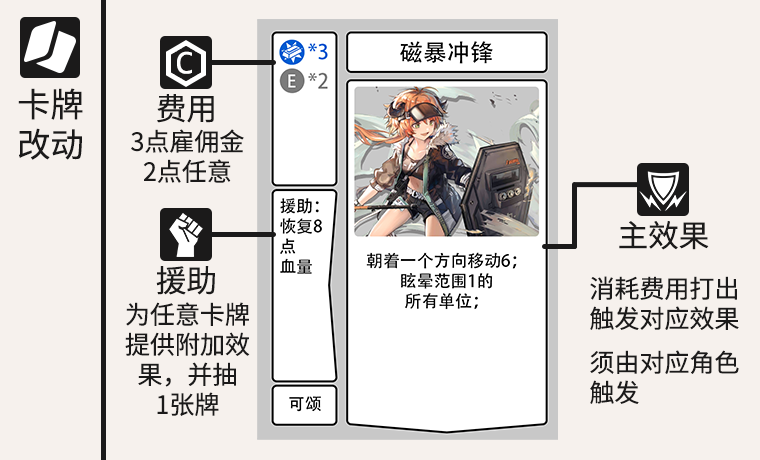

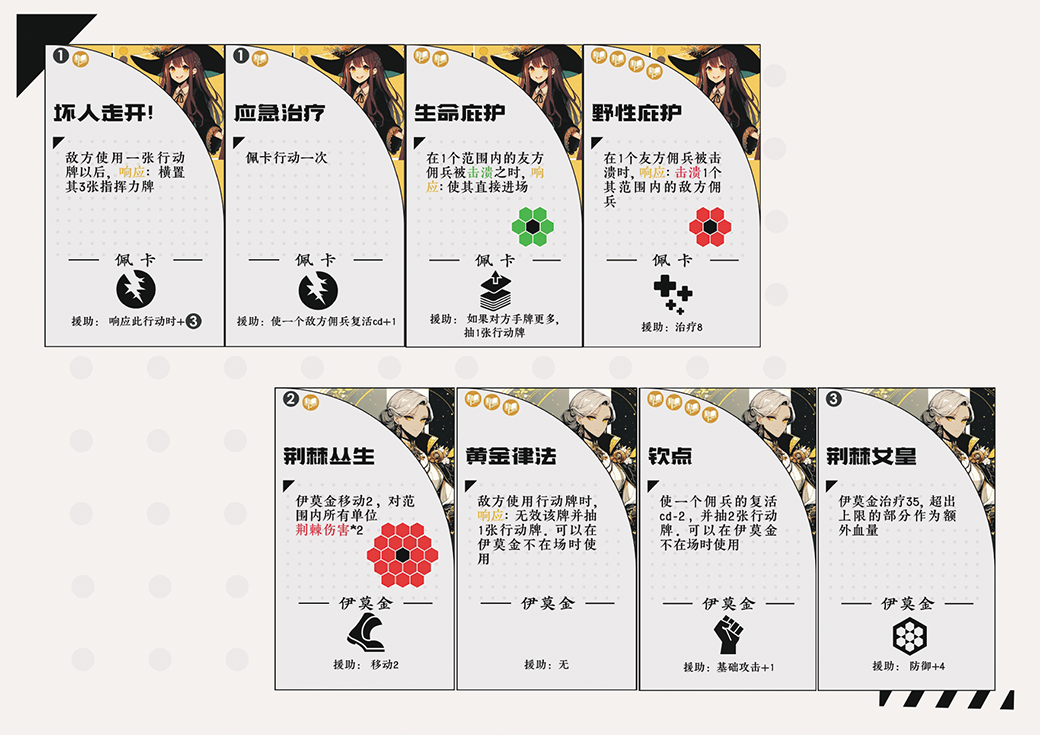

最终改动版本里,我在费用、卡牌、地图、攻击四个方面进行改动,也找到了解决卡牌易用问题的思路:非对称的一牌两用。简单地说,一张牌同时具有“泛用低收益”和“特点高收益”两种使用方法,再对一牌两用带来的大量决策进行减法,实现好用与可决策性两手抓。下面是具体的改动。

费用方面参考了《万智牌》中“费用有不同类型”的设计,增加了构筑的策略。不同费用代表不同的功能,玩家携带不同的费用组合,就会形成更有侧重的卡组。这会在构筑上产生易于判断的决策(如何分配10个费用的类型),并且在战斗中通过与敌人的区别持续提供反馈,部分达成了强反馈策略的目标。

同时,不同类型的费用让卡牌前期更难打出,把前期策略重心转移到了角色行动上,降低了前期随机抽牌产生的运气优势。

- 增加简单、强反馈策略——增加构筑策略(部分解决)

- 降低运气成分

费用的改动让卡牌易用问题不减反增,而卡牌改动的“援助”设计化解了这一问题。我们可以对未进行此改动的卡牌使用场景进行分解:

- 卡牌永远无法打出——例如需要3个雇佣金,但是卡组只携带了2个;或者对应角色已经被击败

- 卡牌不好用——不具备发挥场景

- 卡牌好用但是需要等待——当前费用不足

- 卡牌好用并且可以使用

这四种情况中,1、2、和3都会让卡牌“不好用”。想解决这个问题,就是要在这3种情况下都提供使用牌的手段。而“援助”就是“泛用的,无消耗的额外效果”,类似萨卡兹肉鸽里的“灵感”,与“过牌”效果的结合。换言之,当一张牌因为前文3种情况而“不好用”时,总能用其换取一点收益和一张牌,应对了三种“卡牌不好用”的情况。由于效果需要靠使用另一张牌来触发,“援助”机制也会鼓励玩家去使用行动牌,增强角色与行动牌的结合。

- 角色行动结合——卡牌易用

地图方面,我希望进一步加强地图策略,而落地的方式是增加路线选择。新版地图有4条路线,在路程、高度、弯直、掩体等多个方面都各不相同。这样的设计更需要玩家判断“将资源投入到哪条路线”,而不同路线的优劣情况极为直观,易于玩家判断并获得反馈,完成了设计目标。

- 增加简单、强反馈策略——地图策略

角色方面,首先减少了一个行动来减少回合选项,易于玩家判断。角色还获得了一个额外的“灵活”效果,可以稳定地帮助玩家消耗溢出的费用,进一步解决前文提到的运气问题。

而为了让牌局更多变,不僵化,我从之前的测试中获得灵感,让每一次攻击都带有“前进并推动敌人”的效果,将改变敌人位置作为玩家攻击的即时反馈。这一机制鼓励玩家在无法造成击败时,也要去进攻,因为进攻可以带来好的位置。在获得优势位置后,再在背后顶上其他角色,就可以避免角色被推动,巩固优势。推动还可以与胜利条件(停留在目标点周围)交互,变成胜利的手段之一,进一步增加了“无击败进攻”对牌局的影响。总的来说,这一设计绕开了“玩家攻击需要即时收益”和“角色不可轻易死亡”的矛盾,将位置资源作为即时收益提供给玩家,让牌局产生变化。

- 减少回合选项

- 牌局变化

经过最后一次的设计调整,终于是把那些一直都有的、后来遇见的问题都给解决了,好诶!回看一下总目标,最初是想做一款角色与卡牌结合、逐渐展开、富有策略的游戏(在第二版中修改),最后也确实达成了。对于角色与卡牌结合,我用卡牌援助和攻击推动让两者适当解耦,并削弱耦合性的危害;对于逐渐展开,我设计了角色复活CD和前后期的主力影响转移,实现了获得角色——角色行动为主——卡牌为主的展开;最后对于策略,游戏在地图与构筑两方面增添了大量易于判断、反馈明显的决策,让玩家更多得感受到策略之美。(右边附上一张可爱的表情包,网络资源侵删)

其实设计还有许多可以讲的没有讲到,比如如何解决“一牌两用”带来的决策过大问题。我在之前制作过另外一次展示,里面包含了更详细的玩法介绍、多角度的设计亮点、以及游戏中的10个角色和对应行动卡展示,将在下面展出。当时出于一些原因使用了AI绘制的角色,仅做展示用。

感谢阅读!